《コンテンツ幅》という概念

こんにちは、新入社員のさわだです。

今回は、かなり基礎的な部分にはなりますが、WEBサイトの内容(コンテンツ)を収める幅のお話をしてみようかと思います。

PCにスマホ…画面のサイズは様々

WEBサイトを見る手段は様々。

PCであったりスマートフォンであったり…

その真ん中らへんのサイズとしてタブレットがあったりもします。

すごく便利そうな世の中だなぁと思いますが、

デザインやコーディングをする際は、それらの様々なサイズのデバイスから見ても違和感がないよう、注意が必要ですね。

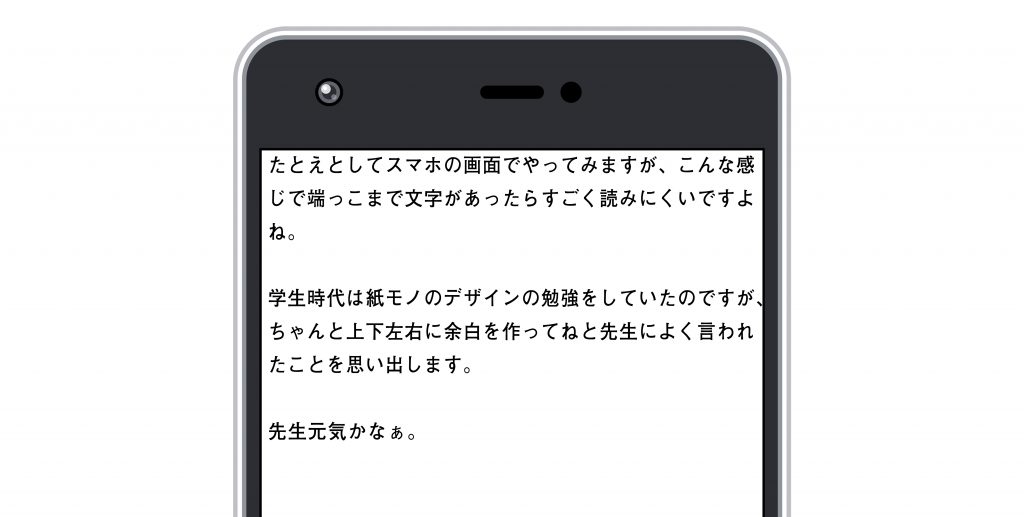

これじゃあ内容が読みにくい

紙モノのデザインも同じだと思いますが、

コンテンツの外側に余白が無ければ、内容が読みにくくなってしまいます。

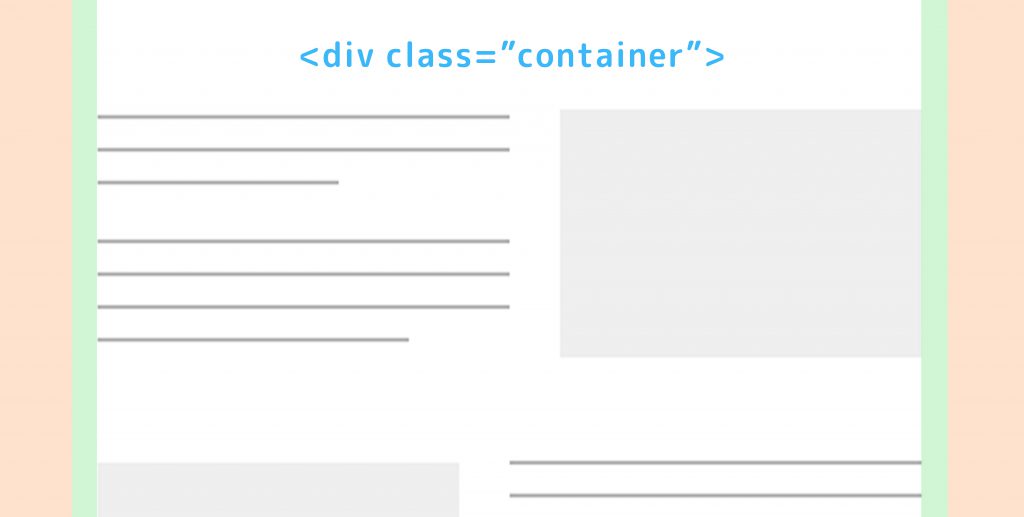

なのでコンテンツをcontainerクラスがついたdivタグなどで囲ってあげて、

paddingやmarginを設定します。

すると、どのサイズでも間違いなく余白が生まれるので、内容が読みやすくなりますね。

PCの時は最大の幅も決めておく

paddingやmarginに合わせて、PC用にコンテンツ幅の最大値も決めます。

最大値を決めないと、設定したpaddingやmargin分は余白が生まれても、それ以外のコンテンツ幅はどこまでも広がってしまいます。

大きなPCで見る場合を考えると、視線を広く動かして内容を見ることになるので、「さっきどこ読んでたんだっけ…」となってしまいそうです。

なので、containerクラスにmax-widthプロパティを設定します。

これでコンテンツ幅がどこまでも広がっちゃう、ということはなくなりますね。

見ている人たちに伝わりやすいように

今回はコンテンツ幅について取り上げてみました。

デザインでもコーディングでも、見やすさのために注意できる点はたくさんあるはずです。

WEBサイトの大切な内容が見ている人たちにしっかり伝わるよう、できる工夫はしっかりしていきたいなと思います。